この前medgemmaを試したばっかり。

獣医療でのlocalLLM(medgemma)の活用検討 – 獣医 x プログラミング

先日medgemmaを試したばっかりなのに、すぐに次のすごいLLMが出てくる。8月5日にgpt-ossが登場。open sourceのlocalLLMの盛り上がりについに本丸が動いたという感じがする。しかもollamaがopenAIの公式HPのチュートリアルに出てくるというのが意外。cloud-based LLM vs localLLMの対立構造があると思っていたが、元々なかったorなくなっていくということか。

使ってみて思ったが、gpt-ossは獣医療領域においてもmedgemmaを凌駕していると思う。

使い方

ollamaダウンロードして開いてgpt-oss:20bを選択するだけ。プロンプトを送るとモデルがダウンロードされる。

自分のパソコンのスペックはメモリ 63.5GB、GPU 8.0GB。推奨はGPU 16GBとされておりスペックが足りていないがとりあえず試してみる。

使ってみる

いつも試している獣医療関連のプロンプトを試してみる。いつの間にかollamaのインターフェイスができていてコマンドプロンプトではなくなり、回答は整形され表示されるので見やすくなったが、回答はうまくコピペする機能はないようだ。

思考のプロセスに40秒くらいかかる。その間、思考内容も書かれるのでつらくはない。40秒後最初の文字が返ってくる。ストリームで回答が少しずつ返ってくるので回答を読み進める。全回答には4分程度かかるが。実質最初の40秒が待ち時間となる。

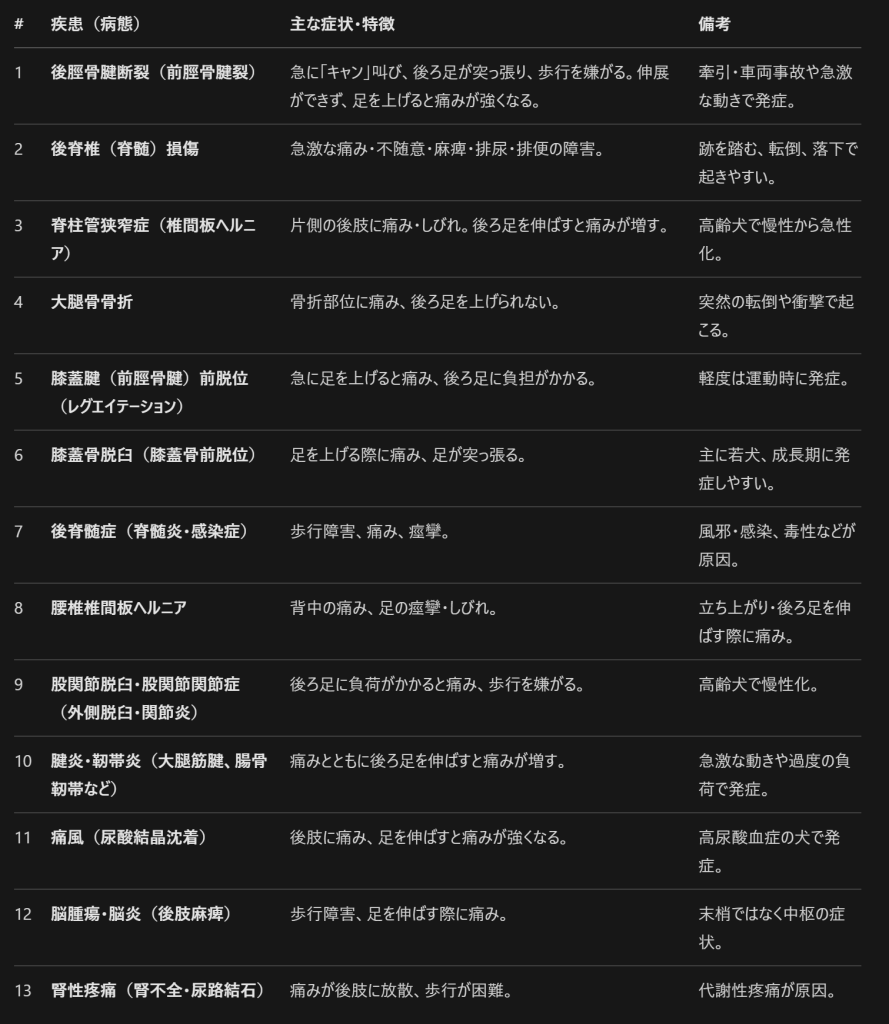

質問:あなたは獣医師として振る舞ってください。犬が突然キャンと叫んでから、後ろ足が突っ張るようになった。歩くのを嫌がる。どんな病気の可能性がありますか。リストにして答えてください。

回答:

犬が「キャン」と叫んで後ろ足が突っ張る―主な病態・疾患リスト

診断の流れ(簡易チェックポイント)

応急処置

犬を安静にさせる。

余計な負荷をかけない。

できる限り痛みの増大を防ぐ。

獣医師による初診

体温・呼吸・心拍のチェック。

可動域(ROM)の測定。

痛みの位置確認(前肢/後肢/脊柱)。

歩行パターン(走行/立ち上がり)観察。

画像診断

X線: 骨折・脱臼・椎間板の変形。

MRI/CT: 脊髄・椎間板・腫瘍の詳細。

超音波: 関節液・腱・靭帯の異常。

血液検査

CRP・CK: 炎症・筋肉破壊の指標。

腎機能(BUN/Cr):腎性疼痛の排除。

電解質:痛風の評価。

治療方針

保存的治療(安静・抗炎症薬・鎮痛薬)

外科手術(骨折固定・脊柱手術)

理学療法(マッサージ・温熱・ストレッチ)

疼痛管理(NSAIDs・オピオイド・NMDA拮抗薬)

まとめ

突然の痛み+後ろ足の突っ張りは、骨・関節・靭帯・脊髄のいずれかが急性に損傷していることが多い。

早期に獣医師へ相談することで、症状の進行を防ぎ、適切な治療が受けられます。

何より犬の痛みを軽減するため、応急処置と安静が第一です。

お大事にどうぞ。

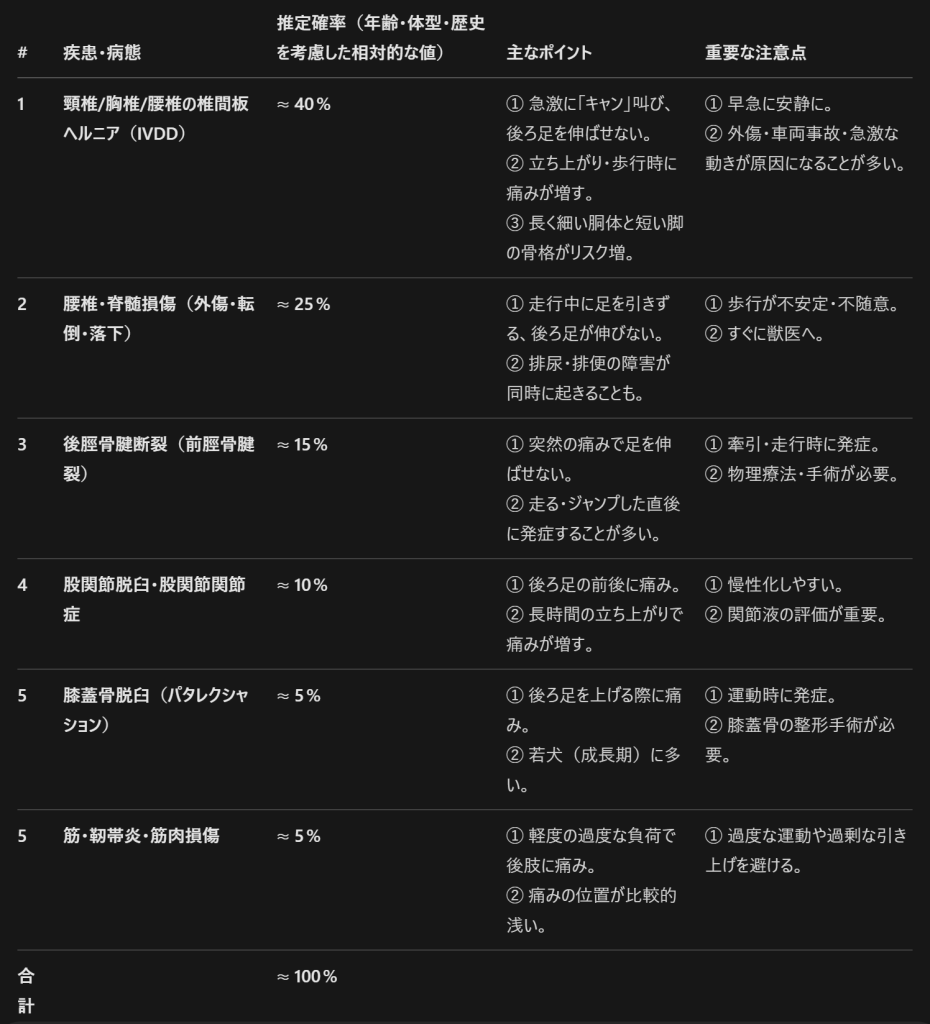

質問:ダックスフンドの場合は、可能性が高い順に確率とともに教えて

回答:

ダックスフンド(短い脚・長い胴体)に多い「後ろ足の突っ張り + 痛み」で最も起こりやすい疾患(推定確率)

確率は「年齢・体重・過去の怪我歴・活発度」をベースにした相対的推定値です。

具体的な数値は犬の状態や環境によって変わります。

- なぜダックスフンドがIVDDに陥りやすいのか

特色 影響

長い脊椎 椎間板に過度な圧力がかかりやすい

短い脚 後ろ足への負荷が集中

体重増加 腰椎への負荷が増える

IVDDはダックスフンド(特に小型・中型犬)で最も報告頻度が高い。犬齢が増すほどリスクは増しますが、20代の犬でも外傷により発症するケースがあります。 - 診断を進めるためのチェックリスト

項目 検査・評価 目的

立ち上がり・走行 痛みの発生位置・度合い 痛みの主な源を絞る

ROM(可動域) 伸張可否・腱の痙攣 神経・腱・筋の状態

X線 骨折・脱臼・椎間板変形 形態的異常の可視化

MRI/CT 脊髄・椎間板・腫瘍 中枢神経損傷の有無

血液検査 CK・CRP・BUN/Cr 関連疾患(炎症、腎機能)除外

超音波 靭帯・腱の厚み・エコー 微小損傷の可視化 - 早期に取るべき応急処置

犬を安静に(犬用安静用ベッドや箱で動きを制限)。

足への負荷を最小化:牽引・走行・ジャンプを完全に停止。

痛みを和らげる:痛み止め(NSAID)を獣医の指示で投与。

速やかに診察:症状が悪化しないように、48 時間以内に獣医へ。 - まとめ

ダックスフンドはIVDD(約40 %)と腰椎・脊髄損傷(約25 %)が最も高い確率で発症します。

その後に続く主なリスクは後脛骨腱断裂(15 %)、股関節脱臼・関節症(10 %)、筋・靭帯炎・筋肉損傷(5 %)です。

年齢・体重・過去の怪我歴、運動量によって確率は変動しますが、いずれの場合も早期診断と適切な治療が回復に直結します。

犬の痛みを軽減し、速やかに獣医に相談してください。お大事に!

質問:獣医師として振る舞ってください。日本のキャバリアキングチャールズスパニエルに多い疾患を教えてください。

(注釈)日本にいるキャバリアは、外国から日本に連れてきた祖先が心臓病を持っていたため心臓病が多い特徴がある。このキャバリアの特徴は外国ではみられないため、GPT-ossの知識を問うには適していると考えた。

回答:

日本でよくみられるキャバリア・キング・チャールズ・スパニエル(CKCS)の疾患

予防の基本

定期健康診断

6〜12か月ごとに一次診察、18か月以降は年1回の総合診察が推奨されます。

心臓エコー、血液検査(甲状腺、腎機能)、眼科検診、耳掃除のチェックを含めると安心です。

適正な体重管理

体格指数(BSA)を測定し、理想体重を把握。

過食・肥満は心臓病や関節障害のリスクを高めます。

環境・食事の管理

アレルゲン(ダニ、ハウスダスト、花粉)を減らすため、室内清掃を徹底。

高タンパク・低炭水化物の犬用食事を検討。

必要に応じてアレルギー検査を受け、食物アレルゲンを除外。

耳・目のケア

毎朝耳掃除を行い、耳垢の蓄積を防ぐ。

目に異物感や赤みがあれば、直ちに検査。

運動と体操

適度な散歩(15〜30分)+軽い体操。

膝や腰への負担が大きい激しい運動は避ける。

具体的な治療・診断

心臓弁膜症

心エコーで左房・左室の肥大を評価。

ACE阻害薬(ベサラプリンなど)や抗血小板薬が使われます。

外耳炎

細菌・真菌培養検査。

抗生物質・抗真菌薬の併用。

甲状腺低下症

血液検査でTSH・T4を測定。

必要なら甲状腺ホルモン(レボチロキシン)投与。

眼疾患

白内障は手術(レンズ置換)や薬物療法。

遺伝性網膜萎縮は早期診断と生活環境の調整で視力低下を遅らせる。

まとめ

キャバリア・キング・チャールズ・スパニエルは小型犬ならではの遺伝的傾向と容姿から、心臓弁膜症、耳・目の疾患、アレルギー性皮膚炎、甲状腺低下症、膝蓋脱臼などがよくみられます。

早期発見・定期診断、適切な食事・運動、環境管理を行うことで、病気のリスクを大幅に低減し、長く健康に暮らせるようサポートします。

もし症状が見られたら、早めに獣医師へ相談し、検査・治療を受けてください。